Stefania Berra

Che rapporto sussiste tra il gioco e l’architettura di cui ti fai portavoce nelle tue realizzazioni?

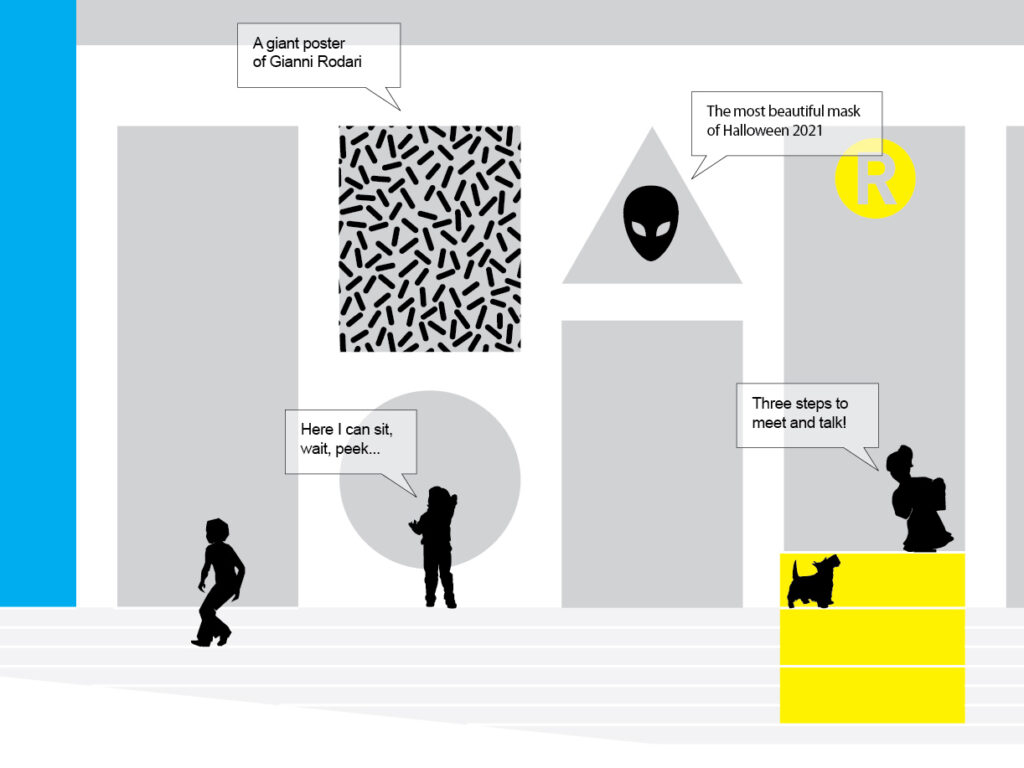

Nel mio lavoro ogni architettura è vista come un playground, un sistema di regole spaziali che permette, stimola, favorisce – o impedisce – movimenti, comportamenti, relazioni. Guardare all’architettura – lo spazio ed i suoi elementi – in questa prospettiva permette di spostare l’attenzione dalla forma come sistema di segni, linguaggio e stile alla performance, come campo di possibilità dove l’utente/abitante/visitatore diventa un attore ma anche autore di azioni inaspettate e appropriazioni che giocano innanzitutto con le regole definite dal progetto. Nell’inglese il gioco è denominato da due parole diverse (a differenza dell’italiano): game e play, il primo definisce il sistema di regole, il secondo la performance del giocatore. Tra i due c’è un rapporto di tensione molto fecondo – Bateson diceva che giochiamo sempre – nella vita soprattutto – con le regole stesse del gioco. In quest’ottica l’architettura è game e la vita che essa ospita è play, e guardare all’architettura come ad un playground significa comprendere quale relazione ci sia tra le forme e gli elementi che disponiamo nello spazio e le libertà che hanno i suoi abitanti – libertà di interpretarlo, modificarlo, ricrearlo. Una prigione è un playground con delle regole così strette che i comportamenti dei suoi abitanti sono quasi tutti già scritti. Una spiaggia libera, al contrario, è potenzialmente aperta a mille possibili interpretazioni e azioni… Ecco, io credo che l’architettura – una architettura viva e relazionale – sia da qualche parte tra questi due estremi…

Playscape come incontro di dinamiche ludiche, filosofiche e sociali. Qual è l’origine e lo sviluppo di questo tuo progetto?

Playscape è tante cose: il motto di un progetto per un concorso che vincemmo molti anni fa, il titolo di un libro che raccoglieva riflessioni e progetti, la voce che scrissi su un bel libro/dizionario curato da Daniela Colafranceschi , ma più in generale è una idea di paesaggio fatto di architetture/playground in continua mutazione perché continuamente agito e modificato dai propri abitanti, a tutte le scale, dalla scala dell’oggetto a quella, appunto, del paesaggio. Un’idea che si è concretizzata attraverso un percorso di ricerca teorico e pratico, un orizzonte verso cui cerco sempre di portare i progetti, indipendentemente dalla loro dimensione o occasione.

Che aggettivi utilizzeresti per descrivere Playscape e quali sono le caratteristiche di questo paesaggio?

La risposta migliore a questa domanda è ancora nel mio primo libro, Game Zone: Pratiche per cambiare le geografie dei luoghi, spazi di cui appropriarsi mai uguali a loro stessi dalla forma instabile e fluttuante, dispositivi di rovesciamento creativo delle relazioni sociali nello spazio, architetture in continua trasformazione, che cambiano pelle e struttura al cambiare delle stagioni, che si spostano e si ricostruiscono al volere dei propri abitanti, ambienti multisensori ed immaginifici… La traccia che abbiamo lasciato in questo procedere discontinuo come la linea che unisce i punti di un gioco enigmistico, o le stelle del firmamento, disegna un playscape in continuo mutamento e continuamente irriconoscibile, produzione e riproduzione incessante del gioco dello spazio che si adatta e plasma sui desideri dei singoli e della collettività.

In che modo l’architettura può e deve andare oltre le convenzioni sociali, dando forma all’innovazione, alla creatività e alla diversità?

L’architettura soffre di un peccato originale, insito nella sua natura protettiva. L’architettura segrega, divide, ordina, sin dagli albori della civiltà. E poi è pesante, richiede il convergere di molti interessi perché si realizzi, è parte di un processo ben più grande e forte di quello che può mettere in moto l’architetto con il suo progetto innovativo. Eppure c’è sempre uno spazio di libertà – un interstizio come diceva Marx – in cui intervenire per rimettere in gioco lo status quo e contrastare le derive più retrograde del tempo in cui viviamo (come accade oggi per l’ossessione securitaria che spingerebbe molti a costruire una città fatta di recinti omogenei socialmente e culturalmente). Non solo, l’architetto – e tutti gli altri progettisti coinvolti nella trasformazione e costruzione della città – ha un ruolo fondamentale nel dimostrare come le risorse individuali e collettive possono essere utilizzate in modo migliore per tutti e per tutte – proponendo modelli di sviluppo e prefigurando scenari differenti – perché ogni progettista interviene allo stesso tempo sui processi, ma anche sulle narrazioni, producendo discorsi e immaginari. E a saperli coniugare bene questi due aspetti si possono ottenere dei risultati straordinari e inaspettati, nonostante tutto.