Amos Bianchi

Nella scena finale di Citizen Kane (Welles, 1941) i personaggi abbandonano la vastissima collezione del protagonista nella quale hanno cercato vanamente di dare un senso alla parola finale pronunciata da Charles Kane: Rosebud. Leggere dissolvenze incrociate riposizionano in altezza il dolly, che inizia una planata su tutti gli oggetti riposti sino ad arrivare a una slitta che viene presa dagli addetti e bruciata nell’inceneritore, esclamando: “Throw that junk”. La camera va in close-up sulla slitta che brucia, di cui si mostra il nome: Rosebud. Sinché i personaggi sono nella storia, non è stato possibile loro dare il senso ultimo alla vita di Kane, ma solo prospettive parziali. Solo il regista onnisciente ci dà, negli ultimi secondi del film, la chiave di lettura di uno dei personaggi più complessi della storia della cinematografia. Nell’ultima inquadratura si ripete l’inizio: il cartello ‘NO TRESPASSING’, che limita la proprietà di Kane. Welles è un regista panottico: vede e controlla tutti i suoi personaggi, che ama mettere in campo lungo perché lo spettatore, sospendendo il tempo filmico, possa vivisezionarli uno per uno nel loro ecosistema complesso e conflittuale; ma soprattutto è il guardiano nella torretta del panottico, da cui tutto vede senza poter essere visto. NO TRESPASSING è il divieto che il guardiano-regista può violare, i personaggi no.

Il panopticon wellesiano è perfettamente coerente con la teorizzazione benthamiana e foucaultiana. Il cinema è il luogo dello sguardo della lente, della camera, del regista, dello spettatore. Ne Le vite degli altri (von Donnersmark, 2006) chi guarda viene perdonato, mentre ne La conversazione (Coppola, 1974) chi guarda sviluppa l’ossessione di essere a sua volta guardato. In Blow-Up (Antonioni, 1966) lo sguardo perde ogni riferimento e si dissolve nell’immaginazione.

Da quando Giovanni sancisce nel Vangelo che “il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria” (Gv 1, 14) il verbo greco che riferisce alla contemplazione – etheasametha – restituisce nell’etimologia tutta la materialità, carnalità della visione, con quella radice -th molto lontana dall’ -id platonico, quello della mente che contempla e non dell’occhio che vede. Condanna perenne dell’Occidente cristiano non solo a vedere, ma anche a essere visti: da Dio.

Nel 2021 Michele Mari pubblica una fulgida raccolta di racconti, Le maestose rovine di Sferopoli, in cui trovo con sorpresa un racconto inedito, ‘Panopticon’ (pp. 64-68). Maestro italiano del racconto, Mari dà voce a un supposto Jeremy Bentham nell’atto di assistere a una rappresentazione dell’Amleto a teatro (altro luogo della visione), da cui scaturisce nella mente del filosofo la sensazione, poi progetto, del panottico: “ebbi la netta sensazione che Amleto, voglio dire Kean, stesse guardando dritto verso di me, anzi che il suo sguardo cercasse il mio, intercettandolo e ricacciandolo indietro, come a voler invertire il nostro rapporto, o meglio come se in quel momento, nel palco, io fossi lo spettacolo, e lui, sulla scena, lo spettatore” (p.64).

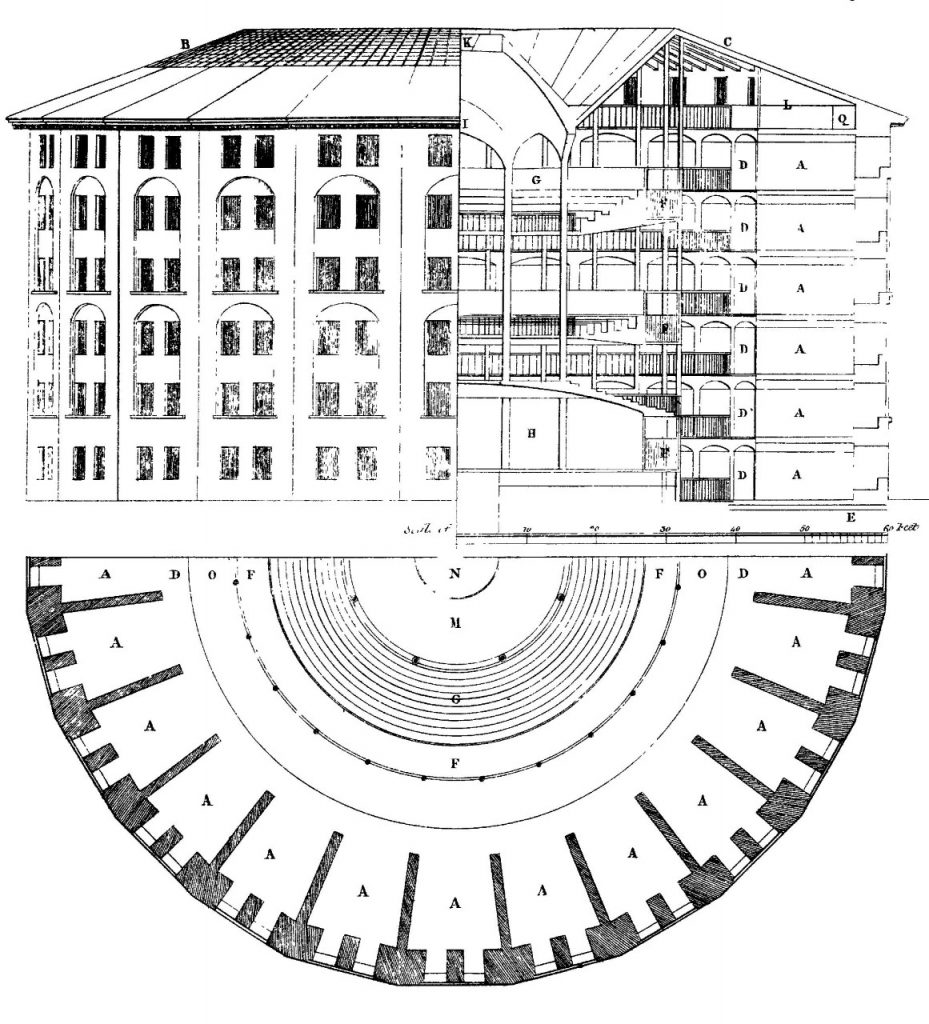

“Così oggi io, l’Ispettore, siedo al centro, e guardo” (p.65); “La guardia, il guardiano, è chi guarda: se solo l’uomo avesse un po’ più di coscienza etimologica, quanti inconvenienti si eviterebbero! Anche la cura delle anime si riduce a una questione ottica: chi ne dubitasse, si soffermi a ragionare sul significato della parola episcopo” (ibidem). Episcopo: parola che nell’antica Grecia significava ispettore, e nel Cristianesimo è diventato il vescovo, osservando il significato di guardiano delle anime. La visione ritorna sempre. Il panopticon, luogo di internamento teorizzato da Michel Foucault (Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, 1975), viene filologicamente descritto da Mari come esercizio di voyeurismo del guardiano ed autoaddomesticamento dei detenuti. Lo scopo è la previsione: una automazione così controllata dei gesti da inibire qualsiasi tentamento entropico (la ribellione?).

Ma il serpente è in grado di insinuarsi nel panottico. Il guardiano di Mari, ancora ingenuo e fiducioso, vive sia il contrappasso della corporeità di Cristo (‘Dio ti vede’), sia la confusione dei simboli: “Un occhio inscritto in un triangolo, ecco la religione; un occhio inscritto in un cerchio, ecco la riforma carceraria” (p.66): simboli in realtà completamente sovrapponibili. Come miope è l’osservazione benthamiana citata da Foucault: “Poco importa (…) chi esercita il potere. Un individuo qualunque, scelto a caso, può far funzionare la macchina: in assenza del direttore, la sua famiglia, gli amici, i visitatori, perfino i domestici” (p.220). Osservazione che Gilles Deleuze cercherà di emendare con esiti incerti ne ‘Il poscritto sulle società di controllo’ (in Pourparlers, 2000, pp. 234-241), in cui il controllo è la disciplina estesa al mondo intero, che diviene universo carcerario in cui il lasciapassare consente sì un movimento, ma un movimento sempre controllato e inclinato sotto il binomio incessante, che lo si chiami disciplina o controllo, di visibilità-potere.

Da Bentham a Foucault a Deleuze la figura del funzionario-guardiano, espressione perfetta per la Francia e il Regno Unito di quei tempi del potere politico e di quello economico, ha oscurato il fatto che anch’egli sia, in fondo, un essere umano. Michele Mari l’ha perfettamente compreso quando scrive nel prosieguo del racconto:

Non più visto da tempo immemorabile, non ho più viso: se mi imbattessi in me stesso, non mi riconoscerei. Sono arretrato in me fino a perdere i miei contorni: nemmeno dei miei occhi ho coscienza, perché tutto è rappresentazione mentale, sovranamente libera dai sensi. Loro, i novantanove reietti, sono in me, inscritti nella mia entelechia come larve oniriche, pallide modulazioni dell’essere. (…) e Saturno dunque son io, il pianeta dei melanconici e dei dissennati, il perno, d’inverno… del nostro discontento, l’inverno… o l’inferno, più interno… dove in asse con le celle fuggitive mi volvo, m’avvito su me stesso come una trivella intesa all’abisso, quello che ecco, adesso intuisco, io vedo, lo vedo! Laggiù, dove i miei novantanove compagni mi trascinano con il loro peso, nello sprofondo, dove è tale l’orrore che lo sguardo non regge, ma io sono l’Ispettore, e vedo… e vedo… e vedo. Vedo quello che non avrei mai voluto vedere.

E vedo che quello mi vede, e io sono suo. (pp. 67-68)

Il guardiano, il maestro della desoggettivazione dei detenuti, perde lo statuto di soggetto. È questo che troviamo in fondo al panopticon: colui che guarda ha perso lo sguardo. Per spiegare questa intuizione da un lato possiamo scegliere la strada delle intelligenze artificiali che riconoscono immagini e linguaggio verbale: non c’è più nessun essere umano a guardare, perché i 200 miliardi di parametri che le intelligenze artificiali attuali e venture saranno in grado di computare fanno impallidire i lasciapassare deleuziani e raggiungono una scala di quantità di informazione che solo altre macchine saranno in grado di processare. Un futuro totalmente cibernetico, in cui la tecnologia parla della tecnologia alla tecnologia in cui l’essere umano è escluso dal decision-making per impossibilità cognitive. Ma preferisco un’altra lettura, non così lontana da quanto teorizzava Jacques Lacan. Sono varie le ragioni per cui il funzionario guardiano va a pezzi, e sono tutte dinamiche legate allo sguardo. Il guardiano crolla perché nel suo campo visivo abita la pulsione: ogni sguardo è differente e sempre scisso, fra un soggetto che controlla e allo stesso tempo è mosso dalla propria pulsione. In secondo luogo il soggetto è sempre un effetto dell’Altro: come può rimanere il funzionario se stesso di fronte allo sguardo perenne dei novantanove detenuti che pensa di sorvegliare?

Nel panottico il guardiano vede da una fessura l’interezza dei detenuti, ma i detenuti non lo vedono mai. Il loro sguardo viene annullato e ciò che rimane è una mancanza. Non è più un soggetto, il guardiano, ad abitare la torretta: è solo la sua mancanza, a cui non si può che dare il nome di pulsione irrappresentabile. È il film impossibile di Pasolini: in Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975) la pulsione può essere rappresentata solo nel suo opposto visivo, l’ottica geometrale (un po’ come aveva già fatto Sade due secoli prima con i suoi inverisimili tableaux vivants). Ed è proprio l’ottica geometrale che collassa nel paragrafo finale, dove tutto sprofonda, si volve, s’avvita come se fossimo in geometrie non più euclidee. Se l’ottica geometrale: vedo da un punto di vista; e quella fenomenologica : vivo l’esperienza della visione, sono entrambe collassate, cosa rimane del nostro guardiano? “Vedo quello che non avrei mai voluto vedere. E vedo che quello mi vede, e io sono suo”. Mari descrive qui una posizione del guardiano quasi al limite del performativo, ri-presentabile ma mai rappresentabile: è il guardiano che viene visto da ciò che lo possiede: la sua propria pulsione senza che vi sia più alcuna castrazione a tenerla a bada. O, come aveva detto prima Freud: è un guardiano che distrutto dallo sguardo dell’altro sa di non abitare più a casa sua.