Antonio Francesco Perozzi

L’aspetto della scrittura meno studiato, quantomeno a scuola, è senza dubbio quello visivo. Eppure non solo la testualità ha sempre dialogato felicemente e fin dall’antichità con l’immagine, ma l’impatto che una poesia ottiene nel lettore è regolato – oltre che, ovviamente, da significante e significato – anche dalla disposizione delle parole sulla pagina. Giusto per fare degli esempi, pensiamo alla “verticalità” delle prime poesie di Ungaretti, oppure a quello che scrive Amelia Rosselli in Spazi metrici: «Nello stendere il primo rigo del poema fissavo definitivamente la larghezza del quadro insieme spaziale e temporale; i versi susseguenti dovevano adattarsi ad egual misura, a identica formulazione.» [1]

Riflettendo anche su questo, a febbraio ho fatto un esperimento in classe (seconda superiore, tecnico settore turistico) incentrato sul ruolo della sfera visiva nelle scritture. Si focalizzava in particolare su una pratica oggi assai viva e ricca di soluzioni, per quanto raccolta in un ambito circoscritto – ovvero quella della scrittura asemica. Come suggerisce il nome, la scrittura asemica si fonda sulla sottrazione del sema, cioè della sfera del linguaggio che riguarda il significato. Per dirla con Francesco Aprile, l’asemic writing «concorre a strutturare una comunicazione che è imminenza di un senso quale sembra arrestarsi prima della significazione» [2]; e altrove mi è infatti capitato di parlarne in termini “geologici”, analizzandola cioè come fosse il «non sedimentato» della parola [3]. Una scrittura, insomma, che non dice.

Possiamo immaginare cosa implichi questo a livello di percezione della letteratura, specie per un pubblico non specializzato: la gerarchia, nell’opinione comune, vede indubbiamente il significato al primo posto, dopodiché il significante (se siamo fortunati, o se abbiamo a che fare con qualcuno un po’ avvezzo alla poesia), poi basta. L’asemic e la poesia visiva dimostrano al contrario la quadrimensionalità della scrittura, perché fanno emergere con forza il ruolo della parte grafica e della gestualità nel processo di significazione, e dunque aprono a un’idea di letteratura di gran lunga più densa di quella “tradizionale”.

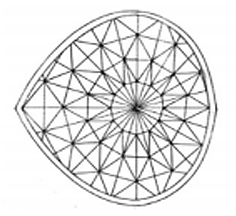

Per seguire meglio il discorso, prendo adesso in considerazione alcune delle “tappe” del percorso che ho proposto agli studenti nella prima fase dell’esperimento (quella divulgativa e conoscitiva). Si tratta sostanzialmente di una carrellata di episodi che trattano il ruolo dell’immagine nella scrittura, ordinate cronologicamente dalla più antica alla più recente, che ora si può consultare su slowforward [4]. Ecco: a un certo punto del viaggio, approdati al secolo scorso, compare un famoso calligramma di Apollinaire (1915). Siamo ancora lontani, storicamente, dall’arte asemica – esperienza che si è concretizzata soprattutto dagli anni ’90 – ma Apollinaire è indubbiamente un riferimento per tutta la poesia visiva del Novecento. Questo anche per una netta rottura che opera all’interno del tessuto testuale: la potenza del calligramma (kállos + gráphō, “bellezza dello scrivere”) sta infatti nel superamento della dialettica stringente significato-significante, e nella semantizzazione dello spazio. C’è una rispondenza tra ciò di cui parla la poesia e ciò che rappresenta visivamente (in questo caso, un ritratto di donna) e questo implica che a comunicare non è solo la parola in quanto verbo, ma anche la parola in quanto disegno, il modo in cui quella organizza lo spazio della pagina.

Come si vede dalle altre tappe, questo tipo di soluzione non è affatto estraneo alla storia della cultura umana: i libri miniati del medioevo, nonché l’arte della calligrafia orientale (cinese, ad esempio, ma anche araba) sono evidenti episodi di significazione (estetizzazione) della sfera visiva della scrittura. La rivoluzione di Gutenberg ha certamente affievolito il ruolo della calligrafia (come immagine e come gesto) nella produzione scrittoria, quindi il valore di operazioni come quella di Apollinaire, a inizio Novecento, sta di fatto nel disseppellimento storico di un’energia in gran parte sopita.

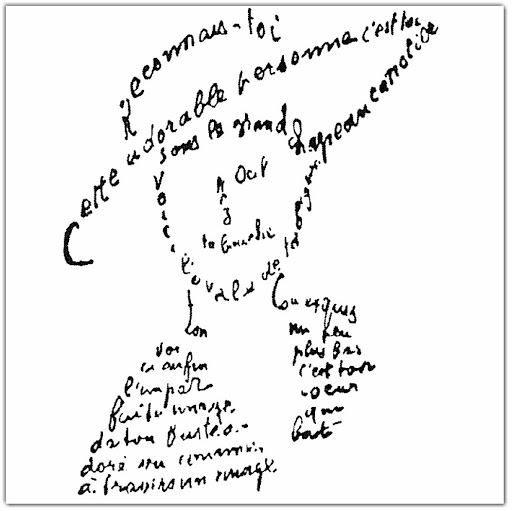

Da lì, come sappiamo, il secolo ha visto sperimentazioni di ogni tipo, e il connubio tra testo e immagine (pensiamo anche ai fumetti, alle pubblicità) non si è più eclissato. Lautgedicht di Man Ray (1924), ad esempio, è la dimostrazione di come la scia di queste sperimentazioni possa toccare anche punti estremi in cui testo e immagine non solo dialogano ma addirittura contrastano, si negano a vicenda. Lì il nero – cioè l’immagine – copre infatti del tutto il segno linguistico e impedisce a quello di funzionare come tale, come comunicazione. Si assiste così a una cassazione, all’inaccessibilità della parola, che ha però come controparte non il vuoto totale, bensì la più alta dose di polisemia: un testo alluso (le lettere sono coperte, ma dalla disposizione delle macchie intuiamo una struttura testuale, il numero e la lunghezza delle parole) amplia insomma le possibilità di immaginazione di un significato e di un discorso.

dell’incomprensibile

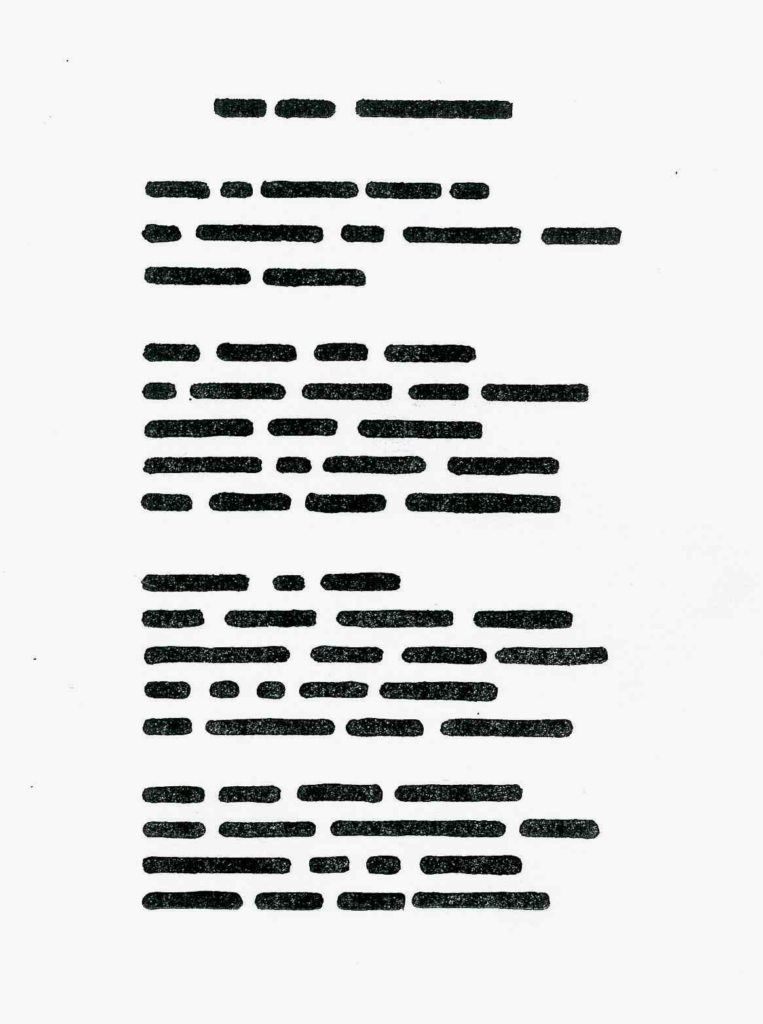

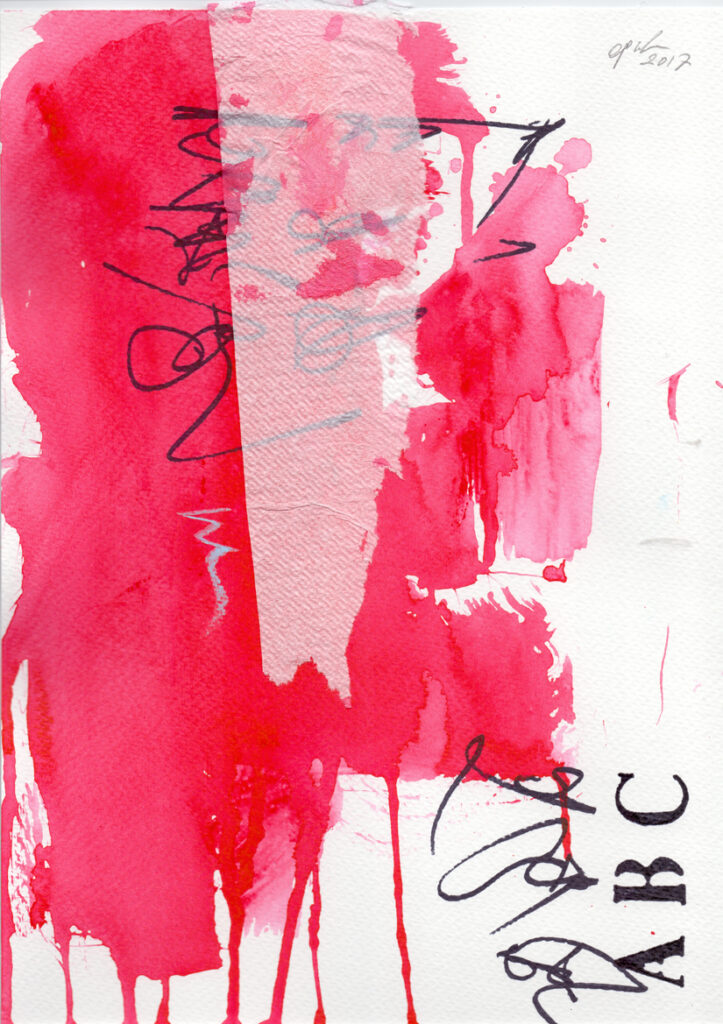

Si tratta, in linea di massima, dello stesso meccanismo che sta alla base della scrittura asemica in senso stretto. Questa, nella maggior parte dei casi, si concretizza infatti in specie di scarabocchi che emulano una scrittura, in para-corsivi che in verità non appartengono a nessun alfabeto codificato. L’effetto è dunque quello di una scrittura che viene solo emulata nelle forme, ma non raggiunge il grado minimo di leggibilità, né tantomeno quello di segno. L’Abbecedario asemantico di Francesco Aprile (2018), in questo senso, è paradigmatico: in uno spazio di pagina già di per sé alterato (dalla macchia rossa), Aprile affianca i “segni” asemici alle prime lettere dell’alfabeto latino. L’operazione non è solo la rilevazione di un’inconciliabilità (nel senso: l’asemico appartiene a una natura radicalmente opposta rispetto all’alfabeto “normale”), ma è la desemantizzazione dell’alfabeto stesso, da una parte, e lo sforzo titanico di formulare un abbecedario dell’asemico (naturalmente impossibile), dall’altra.

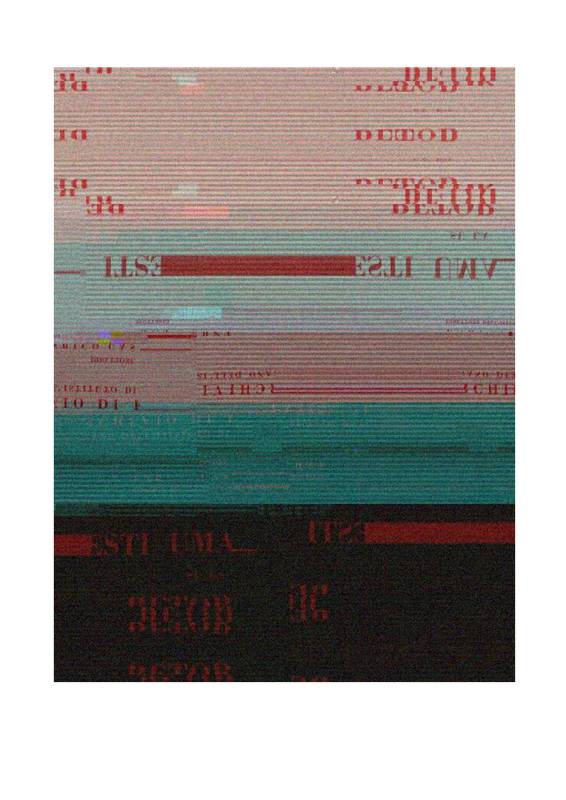

Tuttavia, le tecniche di produzione asemica vanno ben oltre il para-corsivo e sono sostanzialmente innumerevoli. Lo sviluppo della cultura digitale ha dato una grande spinta a queste pratiche e ha fatto entrare nel circuito ulteriori possibilità di sabotaggio del sema. Il concetto di glitch, per dire, (e possiamo pensare ancora ad Aprile, con Latenza, 2018), ha trovato subito terreno fertile in questo tipo di scrittura: il glitch è una rottura imprevista, uno squarcio, che può facilmente sposarsi con un’idea di rottura trasversale del meccanismo linguistico (ovvero non al suo interno – ad esempio attraverso il nonsense o la scrittura metasemantica – ma nella sua obliquità, come fa l’asemic quando smonta l’alfabeto, dunque ogni possibilità, anche assurda, di strutturazione di un codice).

dell’illusione

Tra gli altri, Marco Giovenale è un autore che lavora molto sulla detonazione del linguaggio attraverso tecniche digitali. In un’opera del 2019, che ho raccolto nelle “tappe”, la possibilità di significare è interdetta attraverso la sfocatura: le parole centrali conservano una certa leggibilità, seppur ridotta, ma più ci spostiamo dal centro, più le parole – sovrapposte, fuori fuoco – perdono la loro capacità semantica. È evidente come qui l’intervento non sia a monte (come nel caso degli “scarabocchi”), bensì in post-produzione. Questo non solo dà prova della possibilità di una destrutturazione del linguaggio attraverso un’operazione a esso esterna – che costringe quindi il linguaggio al ruolo di oggetto “materiale” – ma soprattutto colloca la scrittura in un orizzonte stratificato, liquido, in cui sono possibili magnetizzazioni e smagnetizzazioni che deformano la sua natura su ogni livello (dal significante al significato alla grafia).

Lo spessore della lingua e della letteratura era del resto il punto nodale dell’esperimento fatto a scuola. Quando ho proposto ai ragazzi la visione e lo studio di questi materiali, la reazione è stata chiaramente di stupore: ciò che a scuola viene codificato come letteratura non prevede, se non in minima parte (penso agli accenni sul futurismo), il coinvolgimento delle pratiche verbovisive, asemiche e concrete – pure così presenti non solo nella contemporaneità letteraria (che è, come noto, un tabù della scuola), ma in generale nella storia della nostra cultura.

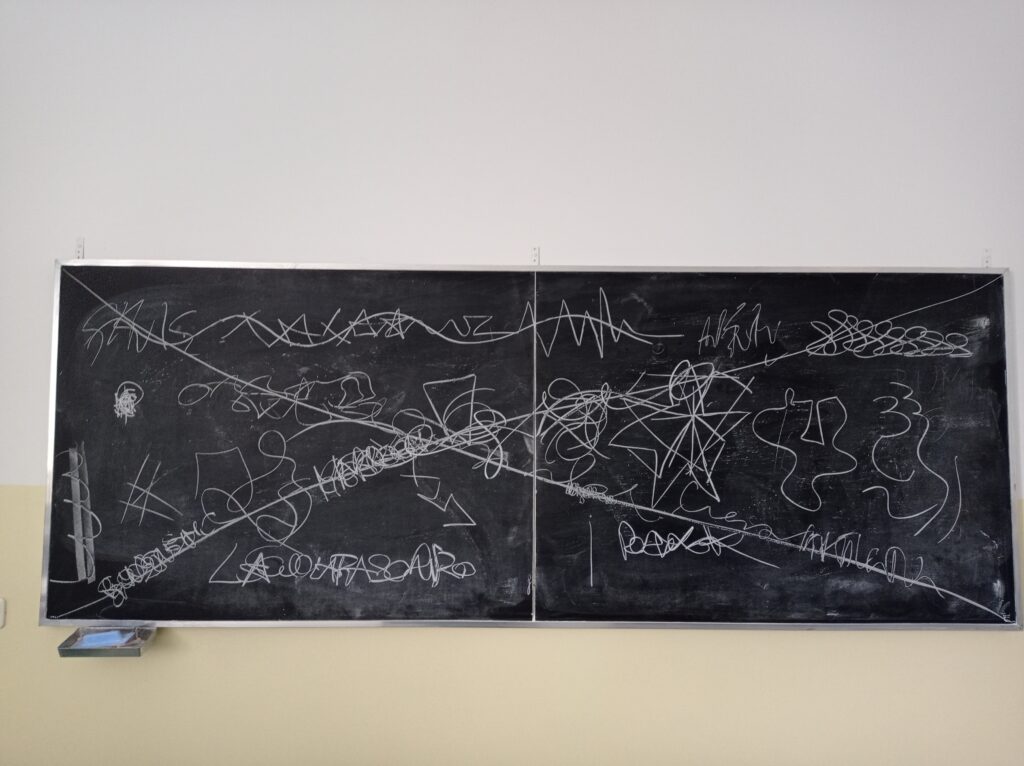

La seconda parte dell’esperimento, quella pratica, aveva dunque l’obiettivo di esporre concretamente i ragazzi di fronte all’“accadimento” della letteratura, cioè alla sua natura magmatica, non monolitica, fattuale, di cui la scrittura asemica è ottima allegoria, oltre che effettiva esperienza. Così, dopo aver dato il via io, ho chiamato uno alla volta gli studenti alla lavagna, per costruire insieme un’opera asemica. Ognuno doveva sforzarsi di obbedire solo al proprio impulso; tentare cioè intuitivamente di tradurre il non detto del proprio esserci in una forma segnica o pseudo-segnica. Gli unici limiti erano la cornice della lavagna e – di conseguenza – il dialogo obbligato con gli schizzi degli altri.

Si potrebbe molto indagare sulle soluzioni dei singoli, rapportando cioè il tipo di tratto inconsciamente scelto ai caratteri e alle psicologie: un esempio significativo è quello di chi, a lavagna già quasi piena, ha optato per una “x” che cancellasse tutto (con il risultato, però, che la x venisse a sua volta fagocitata dall’opera, come segno tra i segni). Ma il centro del discorso rimane l’avvicinamento a una forma di scrittura che eccede la dimensione solitamente attribuita alla letteratura e la svela nella sua quadrimensionalità effettiva: come significato, come significante, come immagine e come gesto – dunque come pratica complessa, e viva, che va ben oltre riproposizioni scolastiche troppo spesso asettiche e rafferme, e cala lo studio nell’azione e nell’esperienza.

collettiva