Agnese Azzarelli

Iridata di luci vivide, messa in risalto dai gioielli, ornata d’una voluminosa parrucca arancio, Usha Barok, una sanguemista austro-polacca, continuerà la tradizione del Crazy Horse: creare colei che non si prende tra le braccia.

Bernardin, direttore del Crazy Horse Saloon

Tutto questo è la storia dell’occhio. La storia del desiderio come di ciò che si consuma di fronte all’evanescenza del suo oggetto.

Jean-Louis Comolli

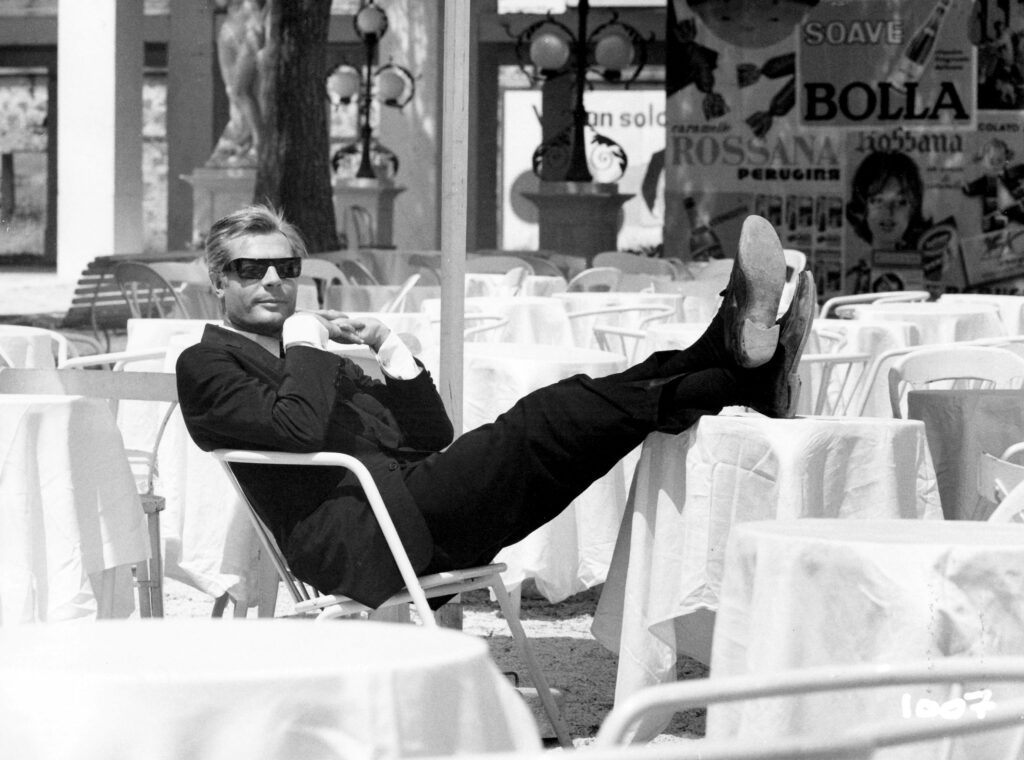

Pellicce, ventagli, guanti, piume, calze a rete. Siamo tra il 1954 e il 1956 e Barthes, Roland Barthes, enumera, in un testo che andrà poi a confluire in Mythologie, gli accessori classici del varietà, quegli strumenti senza i quali non si consumerebbe il rituale consueto: quello confortevole della mistificazione. Ogni particolare par condannare lo spettacolo all’insignificanza, a cominciare dalle coperture che avvolgono il corpo della donna, non da ultima l’aura esotica. Un «esotismo stereotipato, che allontana il corpo nel favoloso o nel romanzesco» (Barthes). Riassumendo: una cinese munita di una cannuccia da oppio, una vamp ondulante dal bocchino gigantesco, lo scenario veneziano con gondola, un vestito à paniers e cantore di serenate. Sotto lo sguardo desiderante (o consumato anch’esso) dello spettatore si avvicendano abili e consumate professioniste.

A Parigi pare addirittura che ci fosse uno strip-tease club, a detta di Roland, con premi edificanti (come abbonamenti a lezioni di educazione fisica o omaggio di romanzi) o utili (come cinquemila franchi o calze di nailon).

Insomma, la conclusione è netta: a Parigi lo strip-tease si imborghesisce, consacrato dall’alibi dello sport settimanale o dall’arte. Ma ecco che, in un testo come L’Échange symbolique et la mort, testo nel quale è esposta una mirabolante distinzione tra i diversi tipi di simulacri, Baudrillard insinua nel discorso di Barthes una piega. Perché per Baudrillard lo spettatore borghese di Barthes altro non è se non l’escluso.

L’interdetto che lo show pone al suo fruitore è imperioso: non nega che lo spettatore possa ricevere dallo spettacolo. All’uomo è interdetta la possibilità di dare. È questo il patto stipulato al momento dell’accordo, ovvero dopo aver varcato la soglia del Crazy Horse Saloon. La domanda non è originale, ma non è forse questo patto lo stesso che un qualsiasi avventore di un qualsiasi cinema contrae con una qualsiasi pellicola di qualsivoglia film e regista? Cerchiamo di scoprirlo.

Prendiamo una nota sequenza, tratta da À propos de Nice di Jean Vigo. Nella sequenza è interdetto lo sguardo della donna che, gradatamente, si cambia d’abito, si spoglia e infine si denuda sotto lo sguardo dello spettatore. Lei non compie alcun movimento, sembra che sia la cinepresa a spogliarla. Allo spettatore non resta che demandare la sua azione ad un altro.