Vincenzo Piccolo

L’uomo si abbiglia prima di agire, di parlare, di camminare, di mangiare. Le azioni che appartengono alla moda, il portamento, la conversazione ecc, non sono che le conseguenze della nostra toilette… In veste da camera o in abito da ballo una donna è tutt’altra: direste che sono due donne!

Honoré de Balzac

L’abito, da forte mezzo di comunicazione, tramite l’esternazione della propria soggettività, diventa menzogna, allontanando l’individuo dalla sua intimità, chiudendolo in se stesso, risucchiandolo in un pericoloso gioco narcisistico di autocompiacimento.

Tra i metodi più diffusi per attuare questa ‘menzogna estetica’ il crossdressing, ovvero l’abitudine di travestirsi indossando abiti ed accessori che, in un determinato contesto socio-culturale vengono associati al sesso opposto. Questo fenomeno comprende un’ampia gamma di comportamenti che possono spaziare dall’utilizzo di capi d’abbigliamento, al trucco e alle acconciature. Il mondo della moda, quindi, è legato a doppio filo con quello del crossdressing se si considera tutta la deriva della cultura queer.

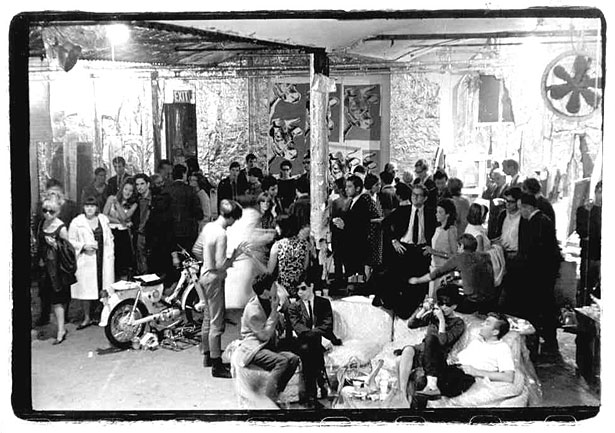

Gli abiti da tempo aiutano a definire e forgiare un’identità (ma anche a limitarla), specialmente per quelle identità emarginate o minacciate. Nella moda di oggi il confine tra gli abiti maschili e femminili è sempre più labile: da qualche anno molte aziende le presentano insieme alla stessa sfilata. Una delle tendenze più avvezze all’uso del travestitismo e alla mescolanza di genere è sicuramente il kitsch, lo stile artistico del cattivo gusto, che nella moda viene spesso declinato nella sua deliberata e consapevole accezione detta Camp. Questo filone del kitsch è stato molto rivalutato nella sua visione postmodernista dell’arte sul finire degli anni ‘80, anche grazie ad un saggio di Susan Sontag Note on Camp, che mette in luce frequenti collegamenti tra la sensibilità Camp e la cultura queer. “Gli omosessuali hanno ritrovato la loro integrazione nella promozione del loro senso estetico. Il Camp può cancellare la moralità. Neutralizza l’indignazione morale, promuove ciò che è scherzoso.”

La scrittrice e filosofa statunitense riesce a rendere accessibile questo concetto, caratterizzandolo di notazioni queer, adattandolo quindi al consumo del pubblico.