Vito Ancona

Dalla sua apertura nel lontano 1988, soltanto lo scorso 6 maggio è stata inaugurata l’esposizione della collezione permanente del Centro Pecci di Prato.

Dopo anni di problemi di sistemazione della collezione e di ricerca di una identità per la stessa, è finalmente riuscita a indossare una veste nuova per raccontare il contemporaneo – in senso letterale dal momento che le pareti delle sale espositive sono rivestite di tessuto per celebrare l’industria tessile pratese – grazie alla curatela di Stefano Collicelli Cagol, il direttore che è riuscito a risollevare il Centro Pecci, e all’allestimento degli ormai celeberrimi Formafantasma, lo studio di design specializzato in allestimenti espositivi fondato da Andrea Trimarchi e Simone Farresin.

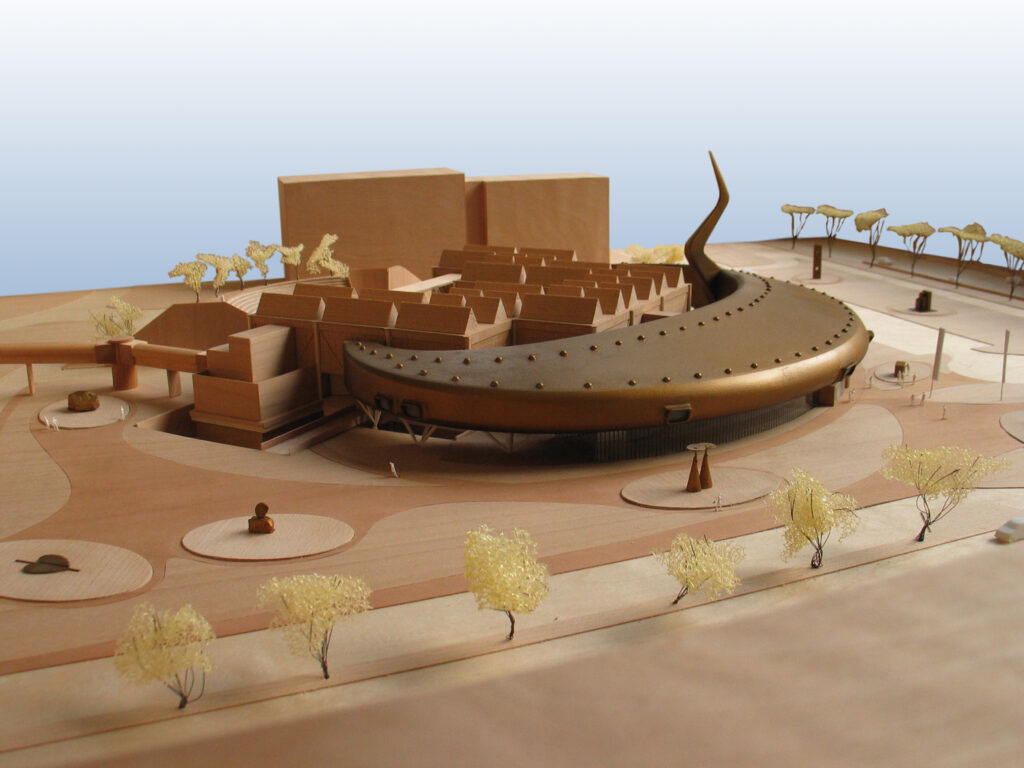

La collezione permanente del museo ha trovato una sua identità, pur rimanendo multiforme e sfaccettata, in una parola “Eccentrica”. Il titolo della mostra permanente ha un accezione sia fisica che metaforica: riprende la forma ellittica dello spazio espositivo progettato da Maurice Nio, senza spigoli e gerarchie, come una navicella spaziale che si smaterializza mentre tende al cielo, pronta a trasportarci altrove, ma evoca anche la fluidità dei linguaggi in mostra e delle opere esposte, che non vogliono raccontare un movimento artistico chiuso e concluso, ma il confluire delle tendenze dell’arte contemporanea.

Le opere in mostra utilizzano diversi media combinati e pongono molta attenzione sia sul territorio Toscano e sul movimiento Firenze 70, sia sul panormama nazionale e internazionale, con un importante focus sulla poesia visiva e gli sconfinamenti linguistici, tra parola e gesto, sulla performance e sulle nuove istanze socio politiche.

La mostra è articolata in Quattro sezioni:

IL CENTRO IN UNA STANZA, prima sezione della mostra è il nucelo centrale, da cui si irradiano le altre sezioni. È costituita dalle prime acquisizioni della collezione. Con opere di grandi nomi come Julian Schnabel, Anish Kapoor e Jannis Kounellis. Si percepisce fin da subito l’attenzione agli sconfinamenti nella musica, nel design, nella moda e nella fotografía e alla cultura degli anni ottanta, decennio di fondazione del museo, da cui la collezione trae linfa. Tra Grace Jones fotografata da Edo Bertoglio e il minimalismo di Robert Morris. Conclude la sezione il commovente Commemuro dell’artista fiorentino Francesco Torrini, dedicato ai morti di HIV nel territorio toscano e mai più esposto dal Centro dopo il 1993.

Nella seconda sezione, IL TAGLIO È UNA MACCHINA DEL TEMPO, Il taglio si fa mezzo per sconfinare nel tempo e nello spazio, per metabolizzare il retaggio fascista e terrorista che ha angosciato l’Italia, per aprire squarci e sovrapporre epoche diverse con le opere di Lucio Fontana, Gerhard Richter, Andy Warhol, Nan Goldin e Fabio Mauri, il cui poster della performance Che cosa è il fascismo riporta alla memoria la performance organizzata a Prato dal Centro Pecci insieme al Teatro Metastasio. Ma il taglio è anche un’opportunità per celebrare le cesure e i traumi del femminismo, i fantasmi e le riflessioni di Chiara Fumai, cui il Pecci aveva dedicato un’importante mostra personale nel 2021, Verita Monselles, Lucia Marcucci, Ketty La Rocca, Silvia Mejía, Nanda Lanfranco, Giulia Cenci e VALIE EXPORT. La sezione si conclude con l’opera di Giulia Cenci, un animale a due teste che sembra arrivare nel presente da un futuro post-apocalittico.

ITALIA NOVANTA, la terza sezione, è una riesplorazione del decennio degli anni Novanta attraverso le opere degli e delle artiste esposte.

Come la mostra, l’Italia degli anni novanta è ancora un enigma da decifrare, Tra Arte Relazionale, la fine della Prima Repubblica , stragi di mafia, globalizzazione, il crollo dell’Unione Sovietica e nuovi assetti geopolitici. In Italia il decennio si è aperto con l’euforia dei mondiali di calcio disseminati per gli stadi di tutto il Paese e si è concluso, idealmente, con il G8 di Genova. Tanti stravolgimenti politici, ma anche tanta sperimentazione estetica e formale a coprire il marasma di sottofondo.

Francesco Lo Savio indaga la relazione tra materiali e forme, tra luci e posture di chi la guarda. Accoglie chi visita la mostra l’arazzo a quattro mani di Alighiero Boetti e Mimmo Paladino, sfatando il mito del conflitto tra Arte Povera e Transavanguardia. Liliana Moro allestisce un dispositivo per “sostenere l’insostenibile leggerezza della gommaspugna che tutto assorbe e trattiene”. L’orizzontalità è la cifra di questi anni, tra le sculture in legno di Daniela De Lorenzo e il letto incrociato di Vito Acconci che impone una gerarchia alla coppia che vi si stende; anche i Kinkaleri fanno collassare i corpi su scorci di grandi città di tutto il mondo, metafora dell’esaurimento di un ordine mondiale etnocentrato; anche Massimo Bartolini, interessato alla relazione tra performance, corpo collettivo e paesaggio, crea un’aiuola formata da corpi distesi e uniti tra loro. Tentativi di connessione orizzontale tra gli individui, ostacolati da un mondo in violenta trasformazione.

FUTURO RADICALE

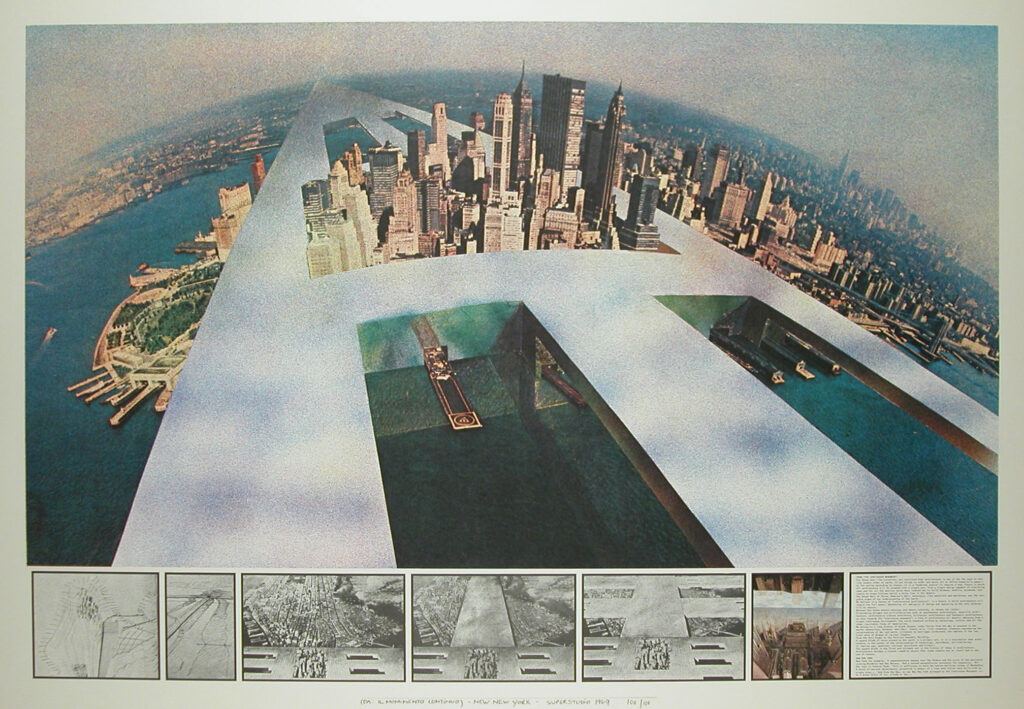

Le sperimentazioni del Centro Pecci non potevano non tener conto dello spazio architettonico e dei progetti futuri, come memorandum per non arrestare la ricerca. Questa sezione parte rievocando la generazione di giovani architetti che hanno ripensato la città dopo l’alluvione di Firenze del 1966: Superstudio, Archizoom Associati, UFO, 9999, Ugo La Pietra e Gianni Pettena, le cui riflessioni e progetti sono stati raccolti da Germano Celant sotto l’etichetta di “Architettura radicale”. Questi gruppi ripensano il futuro e le relazioni interpersonali, le funzioni e la cultura della conservazione dei centri storici italiani. Intere generazioni sono state ispirate dalle loro visioni, che hanno preannunciato l’idea di rete globale, di relazione tra le specie e di dipendenza dall’approvvigionamento energetico, evocando una nuova capacità di vivere in armonia con l’ecosistema. L’ultima sezione di Eccentrica è dedicata allo sviluppo futuro nel mondo digitale della collezione. Tra disegni, progetti, collage, sculture, prototipi e film.